Ökologische Umgestaltung der Lohr mit Sanierung des bestehenden Hochwasserschutzes in Lohr a. Main

Die historische Situation

Die Stadt Lohr war in der Vergangenheit immer wieder durch Hochwasser der Lohr bedroht. Zusätzlich wurde und wird im Planungsbereich das Wasser der Lohr vielfältig genutzt: Für die Bewässerung von Schnittholz, als Kühlwasser und zur Energiegewinnung. Dazu wurde die Lohr den verschiedenen Nutzungen angepasst und mehrere Verzweigungen und Trieb-werkskanäle entstanden, die der Lohr abschnittsweise das Wasser entziehen und erst im weiteren Verlauf wieder einleiten. Die in den 1960er Jahren zur Flutmulde ausgebaute Lohr war strukturarm, massiv versteint und für Gewässerorganismen nicht durchgängig. Entlang der Flutmulde verlaufen Deiche auf beiden Seiten. Diese vorhandenen Deiche waren nicht mehr ausreichend, um heutige Anforderungen für einen Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis zu erfüllen.

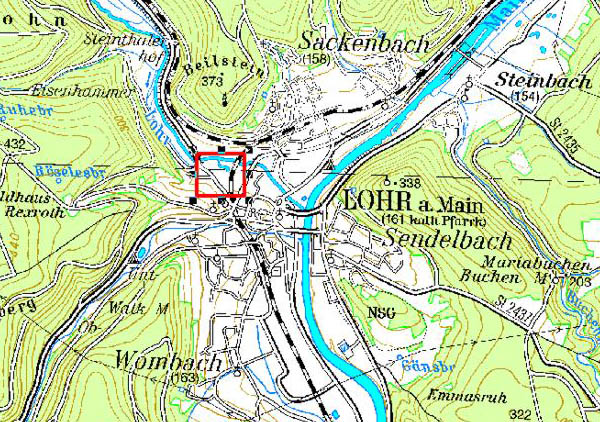

Übersichtslageplan

Der Schutz der Stadt Lohr am Main vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis der Lohr war wieder herzustellen. Gleichzeitig war der Mindestabfluß in der Lohr (Flutmulde) innerhalb des Planungsbereiches zu erhöhen. Der Einbau einer rauen Rampe an das bestehende Grundwehr sollte die biologische Durchgängigkeit für Wasserlebewesen, insbesondere für Fische bis zum „Oberen Eisenhammer“ außerhalb des Planungsbereiches ermöglichen.

Das Schutzsystem und der Umfang der durchgeführten Baumaßnahmen

Um den Schutzanforderungen zu entsprechen, sind die vorhandenen Deiche aus den 1960er Jahren erhöht und verstärkt worden, da sie nicht für ein 100-jährliches Hochwasser der Lohr von 80 m3/s bemessen wurden. Teilweise schützt auch eine auf den Deich aufgesetzte Betonmauer vor Überflutungen.

Hochwasserschutzmauer

Absperrbauwerke im Mühlgraben begrenzen den Abfluss bei Hochwasser in das geschützte Gebiet. Nur die Mindestmenge für Kühlwasser und zur Bewässerung kann dann noch durchfließen. In den ehemaligen Leerschuss der Kupfermühle wurde eine Wasserkraftschnecke eingebaut und das bisherige Kraftwerk im Mühlengebäude stillgelegt. Es entfällt der Wasserabschlag in den ehemaligen Triebwerkskanal und das gesamte Triebwerkswasser fließt unmittelbar wieder in die Lohr zurück. Dadurch wird der Abfluss in der Flutmulde deutlich erhöht. Durch diesen ausreichenden Wasserabfluss konnte die zur rauen Rampe umgebaute Wehranlage durchgängig gemacht werden. Es konnte im weiteren Verlauf der Flutmulde eine ausreichende Wasserführung ermöglicht werden.

Der neue Leerschuß mit Antriebsschnecke

Im Bereich zwischen rauer Rampe und Bahndamm sollte das Vorland großzügig umgestaltet werden. Wasserwechselzonen und die Verbindung von Fluss und Aue sollten ein naturnäheres, dynamisches Fließgewässer schaffen. Diese Maßnahmen scheiterten bisher am nötigen Grunderwerb.

Der neue Leerschuß mit Antriebsschnecke

Mit dem Spatenstich im April 2009 begannen die Bauarbeiten. Der Hochwasserschutz für die Stadt Lohr wurde im Juli 2010 fertig gestellt.

Vorhabensträger war der Bezirk Unterfranken. Denn diese Maßnahme wurde noch vor dem Übergang der Zuständigkeit an den Freistaat Bayern im Jahr 2009 begonnen. Die Stadt Lohr beteiligte sich als sogenannte „Vorteilziehende“ ebenfalls an dem ca. 1,9 Millionen Euro teuren Projekt. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg führte die Planung und Abwicklung der Maßnahme durch. Für die Planung der Stahlbetonbauwerke wurde ein fachkundiges externes Büro hinzugezogen. Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.

Daten

| Bauwerke: | |

|---|---|

| Länge des Gewässerabschnittes | ca. 700 m |

| Länge Deichverstärkung | ca. 600 m |

| Länge neuer Deich | ca. 100 m |

| Sonstige Wasserbauwerke: | |

| Umbau des „Grundwehres“ zu einer biologisch durchgängigen Sohlrampe | |

| Länge | ca. 30 m |

| Höhendifferenz | ca. 2 m |

| Bemessungsabfluss: (HQ100 inkl. Klimazuschlag) | 80 m3/s |

| Eingebaute Steinmenge für die Rampe | ca. 550 to |

| Grunderwerb | |

| Bisher erworbene Fläche | 16. 000 m2 |

| Stadt Lohr | 31 % |

| Kosten | |

| Baukosten | Rund 1,6 Mio.€ |

| Träger der Kosten | |

| Freistaat Bayern | 50 % |

| Stadt Lohr | 30 % |

| Bezirk Unterfranken | 20 % |