Der Hochwasserschutz der Stadt Miltenberg

Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, die Altstadt von Miltenberg vor Hochwasser zu schützen, ohne die Attraktivität des historischen Ensembles zu beeinträchtigen.Die Altstadt Miltenbergs liegt unmittelbar am Ufer einer über zwei Kilometer langen Außenkurve des Mains. Im Spätmittelalter erlangte die Perle am Main durch ihre günstige Verkehrslage große wirtschaftliche Bedeutung.

Rund 500 Fachwerkbauten zieren die Gassen der von Hochwasser bedrohten Altstadt, in denen sich heute wie damals das rege städtische Leben abspielt.

Miltenberg im Winter

Lageplan der Stadt

Am 01.07.2016 wurde das Bauwerk von Staatsministerin Ulrike Scharf feierlich eingeweiht. Die Stadt Miltenberg nutzte den Anlass, um gleich ein ganzes Wochenende lang die Fertigstellung des prägenden Projektes zu feiern.

Befüllung der Zeitkapsel bei der Einweihungsfeier.

Die Bühne mit Publikum, und der Schutzmauer im Hintergrund.

Die Situation

So alt wie die Geschichte der Stadt ist ihr Kampf mit dem Hochwasser. Fließen in den Wintermonaten im Durchschnitt rund 160 Kubikmeter pro Sekunde in dem etwa 150 Meter breiten Flussbett, kann sich der Main binnen weniger Tage in einen zerstörerischen Strom verwandeln. Bei einem 100-jährlichen Hochwasser strömen etwa 2400 Kubikmeter Mainwasser pro Sekunde an der Stadt vorbei. Ohne Hochwasserschutz würden die Main-nahen Flächen bis zu 3,5 Meter hoch unter Wasser stehen.

Hochwasser 1920

Hochwasser 2011

Die häufigen Hochwasserereignisse mit Jährlichkeiten von etwa 10 bis 20 beeinträchtigten das öffentliche Leben stark. Die Schäden gingen in die Millionen – auch weil sich in den überschwemmungsgefährdeten Bereichen zunehmend hochwertige Nutzungen etablierten.

Die viel befahrene Durchgangsstraße im Mainvorland war bei Hochwasser unpassierbar und die Zufahrt zur Brücke über den Main abgeschnitten.

Die Durchgangsstraße ist nur noch mit dem Boot befahrbar.

Versöhnung zwischen Schutz und Stadtbild

Durch fast die gesammte Stadt, vom Schwimmbad bis zum Schwertfeger Tor erstreckt sich das Schutzsystem.

Entscheidend für die Akzeptanz in der Bevölkerung war es, durch intensive Abstimmung und übergreifende, flexible Planung, die technischen Anforderungen eines Hochwasserschutzes mit den Ansprüchen an ein lebendiges attraktives Stadtbild zu vereinigen. Ein "Verstecken" des Mains hinter einer hohen Mauer war inakzeptabel.

Das neue Konzept für die Gestaltung des Freiraums

sieht zwei Ebenen vor. Oben, auf der Stadtseite, eine durchgehende

Terrasse mit Aussicht auf den Main.

Unten einen über Treppen und Rampen verbundenen

Aufenthaltsbereich entlang d es Mains.

Das durchgehende Band aus Wiesenflächen auf

der unteren Ebene lädt zum Sitzen und Liegen

ein. Das unverstellte Ufer bietet direkten Zugang

zum Wasser. Da in diesem Bereich auch künftig

mit Überflutungen gerechnet werden muss,

führt dies zu gewissen Einschränkungen, da alle

Elemente des Uferbereichs dem Hochwasser

standhalten müssen.

Abgetrennt vom Straßenverkehr erstreckt sich der neue Fuß- und Radweg

Oben gliedert sich die feste Schutzmauer harmonisch ins Stadtbild ein.

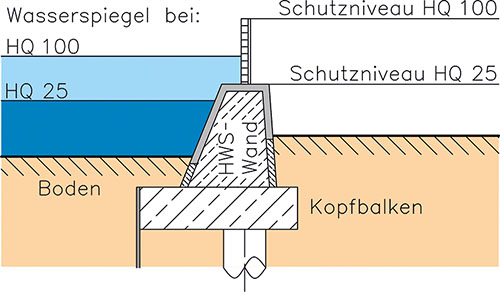

Dieses integrative System ist dann möglich, wenn sich der stationäre Schutz auf die Beherrschung des 25-jährlichen Hochwassers beschränkt und das 100-jährliche Hochwasser mit einem mobilen Schutz abgehalten werden kann. Durchfahrten und Durchgänge sowie breite Sichtfenster zum Main werden ebenfalls mit mobilen Elementen geschlossen.

Das kombinierte System mit teilweise aufgebauten mobilen Elementen auf der festen Schutzmauer und in einem Durchlass..

Das Schutzsystem

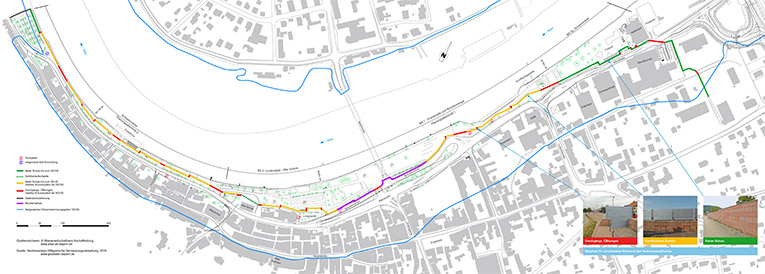

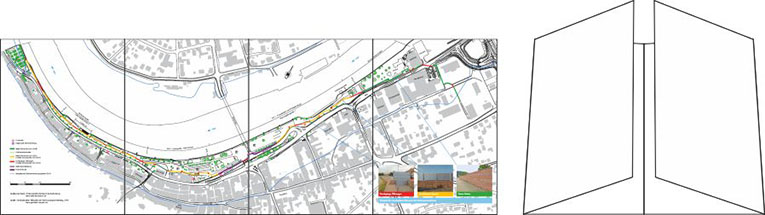

Übersichtslageplan der Hochwasserschutzanlage

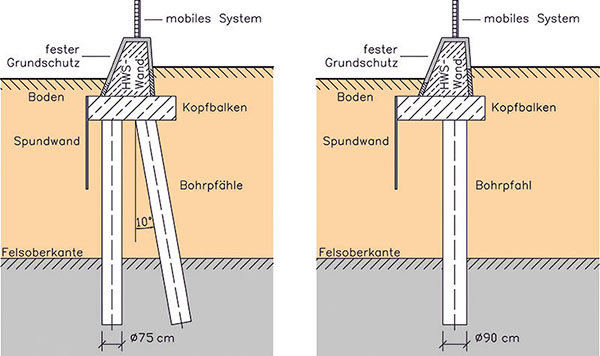

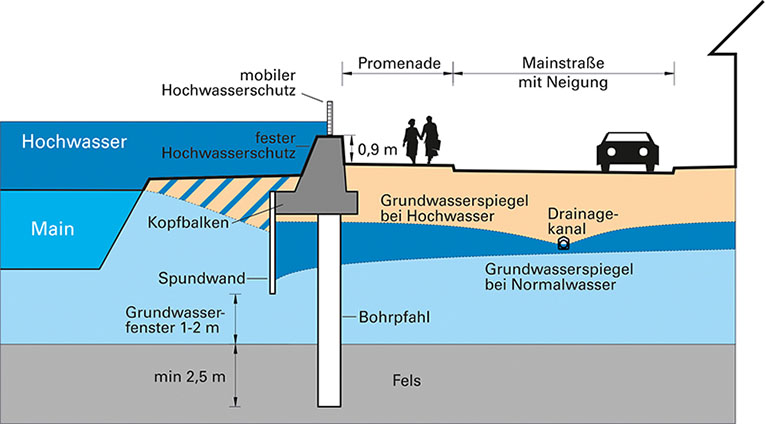

Die Gründung in den Felsboden

Der größte Teil des Bauwerkes ist für den Betrachter unsichtbar. Während sich die feste Schutzmauer straßenseitig teilweise weniger als einen Meter über dem Boden erhebt, reichen die, mit einem durchgängigen Kopfbalken verbundenen Bohrpfähle über 10 Meter in den Untergrund, bis in den Fels. Mainseitig schließt das Gründungssystem mit einer Spundwand ab.

Gründung in dfen Felsboden

Feste Schutzwand gegen häufige Hochwasser

Der feste Grundschutz hält Hochwasser zurück, die statistisch gesehen in ihrer Höhe einmal in 25 Jahren auftretet (HQ 25).

Der feste Schutz bildet die Grundlage für den Einsatz des mobilen Systems. Dadurch lässt sich die Gesamthöhe des Dammbalkensystems reduzieren, Rückabstützungen können teilweise vermieden werden und das mobile System ist viel rascher aufgebaut.

Die Schutzhöhen HQ 25 und HQ 100 von festen und mobilen System

2003 hält die im ersten Planungsabschnitt bereits fertig gestellte Schutzmauer das Hochwasser bereits aus der Stadt.

Mobiles System bei Bedarf

Der Schutz bis zu einem 100-jährlichen Hochwasser wird mittels eines mobilen Dammbalkensystems realisiert. Der mobile Schutz besteht aus Stützen mit einem Doppel-T-Profil.

Die Stützen werden bei Bedarf auf die in der Wand beziehungsweise in den Durchgängen vorgesehenen Ankerplatten aufgeschraubt. Diese leiten die Kräfte aus dem Wasserdruck, der auf das mobile System wirkt, in die Betonwand und den Untergrund ab. Zwischen die Stützen werden abgedichtete Aluminiumbalken eingeschoben.

Zuerst werden die Stützen auf die Ankerplatten aufgeschraubt.

Zwischen die Stützen werden die Dammbalken montiert.

Das mobile System auf der festen Schutzwand im Schwarzviertel.

In Durchfahrten und Durchgängen sind die Ankerplatten für das mobile System direkt im Boden eingelassen.

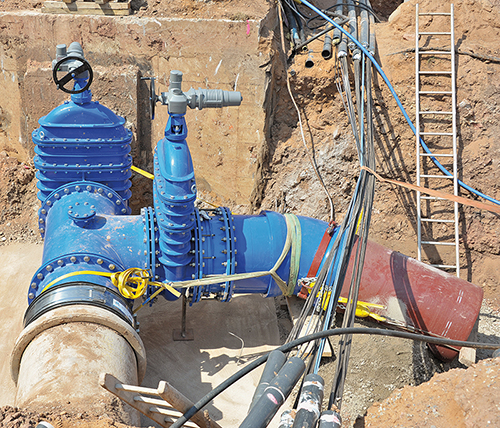

Die Binnenentwässerung

Unter Binnenentwässerung ist die gezielte Ableitung von Wasser zu verstehen, das sich bei einem geschlossenem Schutzsystem im geschützten Bereich sammelt. Im innerstädtischen Bereich kann dieses Wasser auf verschiedene Weise anfallen.

Im Falle eines Hochwassers drückt sich das Mainwasser unter dem eingestauten Schutzsystem durch in den geschützten Bereich. Um die Standsicherheit der Hochwasserschutzeinrichtungen zu gewährleisten, muss der Austritt auf der Oberfläche verhindert werden. Zu diesem Zweck ist hinter der Schutzmauer ein Drainagekanal angeordnet, der das bei Hochwasser ansteigende Grundwasser sammelt und gezielt ableitet.

In Miltenberg kreuzen neben der vorhandenen Mischwasserkanalisation auch Bäche und offene Gerinne wie beispielsweise das Schnatterloch die Schutzlinie und können im Normalfall frei in den Main fließen. Bei geschlossenem Schutzsystem ist eine freie Entwässerung nicht mehr möglich – es muss gepumpt werden.

Der Drainagekanal erfasst das aufsteigende Grundwasser und führt es einem Pumpwerk zu. In der hochwasserfreien Zeit liegt der Drainagekanal oberhalb des Grundwasserspiegels und hat keine Funktion.

Einige der vorhandenen Entwässerungseinrichtungen des Abwasserzweckverbandes können zukünftig auch im Hochwasserfall genutzt werden. Hierfür war der Einbau neuer Leitungen und Stahlwasserbauteile, wie beispielsweise Revisionsschieber, erforderlich.

Der Sollüberlauf

Für ein Hochwasser gibt es keine Obergrenze, für eine Mauer schon.

Der Hochwasserschutz ist auf ein HQ 100, also ein Hochwasser das statistisch gesehen einmal in hundert Jahren auftritt, ausgelegt. Zu dieser Höhe kommen noch Zuschläge wie z.B. der Klimafaktor oder der Wellenschlag und Eisstau.

Trotzdem kann es zu Hochwassern kommen die noch höher sind. Hochwasser passieren weil es regnet. Tagelanger großflächiger Dauerregen kann zu Hochwasser in den großen Flüssen führen. Ein gesättigter oder gefrorener Boden lässt kein Wasser mehr versickern. Eine Schneeschmelze verstärkt den Effekt noch weiter.

Im Bereich der Alten Schule liegt die ca. 50 cm niedrigere Sollüberlaufschwelle. Der Zweck der Überlaufschwelle ist es, den hinter der Mauer liegenden geschützten Bereich im Falle eines Hochwassers, das größer als ein HQ 100 ist, kontrolliert zu fluten. Die Überlaufschwelle ist somit ein wichtiges Element um größere Schäden zu vermeiden. Denn wenn ein stärkeres Hochwasser das mobile System überflutete, würde der für den Fall einer 100-jährlichen Flut bemessene Hochwasserschutz schlagartig versagen. Die enormen Kräfte könnten von den Elementen des Hochwasserschutzes nicht mehr aufgenommen werden. Ausgehend von einer ersten Schadstelle würden die Hochwasserschutzanlagen weitestgehend zerstört werden. Der Main würde mit ganzer Wucht in den geschützten Bereich einströmen und erhebliche Schäden verursachen.

Dank der kontrollierten Flutung des geschützten Bereiches an der Überlaufschwelle wird die Zerstörungskraft des Wassers im Falle eines solchen extremen Hochwassers gezielt abgefangen. Um eine Auskolkung, also ein Aufreißen der Oberfläche hinter der Überlaufschwelle auf der Landseite, zu verhindern, ist das Gelände zusätzlich durch eine massive Steinpackung gesichert.

Der Treppenabgang wird bei Hochwasser mit mobilen Elementen verschlossen. Im Anschluss daran befindet sich die Sollüberlaufschwelle.

Beteiligte

Träger der Maßnahme:

- Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg

Beteiligte Kommune:

- Stadt Miltenberg

Planung:

Entwurfs- und Ausführungsplanung;

Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung:

- Schömig-Plan Ingenieurgesellschaft mbH; Kleinostheim

- EDR GmbH; München

Städtebauliches Gesamtkonzept;

Baukünstlerische Oberleitung:

- Holl Wieden Partnerschaft; Würzburg

Weitere Beteiligte:

- Staatliches Bauamt Aschaffenburg; Aschaffenburg

- Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg; Aschaffenburg

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; München

- Abwasserzweckverband Main-Mud; Miltenberg

Prüfingenieur:

- Hochreither · Vorndran Ingenieurgesellschaft mbH; Aschaffenburg

- Hock Beratende Ingenieure GmbH; Haibach

Vermessung:

- Johann und Eck, Architekten - Ingenieure; Bürgstadt

- Bernd Eilbacher, Ingenieurbüro; Miltenberg

Kampfmitteluntersuchung:

- geomer Kampfmittelbergung J. Kuhrdt; Augsburg

- HRS Ingenieur- und Rohrleitungsbau GmbH; Unterhaching

Beweissicherung:

- Landesgewerbeanstalt Bayern; Nürnberg

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination:

- AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH, TÜV Rheinland Group; Koblenz

Bauausführung:

Gründung, Massivbau und Lagerhalle:

- Michel Bau GmbH; Klingenberg

- Max Bögl Bauservice GmbH und Co. KG; Fürth

- Otto Heil GmbH & Co. KG; Eltingshausen

- Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG; Aschaffenburg

- Hartung-Bau GmbH & Co. Ing.-Tief- und Straßenbau KG; Fulda

- Leis Baudienstleistungen GmbH; Walldürn

Mobiles System:

- IBS Technics GmbH; Thierhaupten

- Protec Metallbau GmbH; Grünsfeld

Binnenentwässerung, Dränsammler und Pumpwerke:

- Josef Bindrum & Sohn GmbH; Hammelburg

- W. Trautmann Baugesellschaft mbH & Co. KG; Sulzbach

- Walter - Heilit Verkehrswegebau GmbH; Wonfurt

- Theodor Grümbel Bauunternehmung GmbH & Co. KG; Gössenheim

- IBG HydroTech GmbH; Aschaffenburg

- UFT Umwelt- und Fluid- Technik, Dr. H. Brombach GmbH; Bad Mergentheim

Natursteinarbeiten:

- Franz Zeller GmbH & Co. KG; Neunkirchen

Landschaftsbau und Freianlagen:

- August Fichter GmbH & Co. KG; Dreieich

- Zöller Arbor Großbaumverpflanzungen GmbH; Miltenberg

- Dillmann Garten- und Landschaftsbau GmbH; Nidderau

- Hofmann Garten-, Landschafts- und Sportanlagenbau GmbH; Marktheidenfeld

- Metall & Stahlbau Schmickler GmbH & Co. KG; Remagen

- ImmerGrün Gartenservice e.K.; Sulzbach

- Rothenbücher‘s Baum- u. Gartenservice; Miltenberg

Versorgungsleitungen:

- EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG; Miltenberg

- Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH; Miltenberg

Baugrunderkundung:

- Behringer + Dittmann Bohrgesellschaft mbH; Fürth

- Brunnen & Bohren Georg Marquardt; Haßfurt

Die Broschüre

Die Broschüre

Bautechnische Lösungen für den Erhalt des Stadtbildes

Detailierte Beschreibungen zum Hochwasserschutz der Stadt Miltenberg finden Sie in der gleichnamigen Broschüre mit dem Untertitel "Bautechnische Lösungen für den Erhalt des Stadtbildes".

Diese Broschüre können Sie in gedruckter Form kostenfrei bei uns bestellen:

poststelle@wwa-ab.bayern.de

. Oder Sie verwenden die PDF-Dateien zum Ansehen und selbst ausdrucken.

Die Mitte der Broschüre enthält einen aufklappbaren Faltplan (Seiten 15 - 18).

So wird der mittlere Faltplan in die Broschüre eingelegt