Hochwasserschutz Elsenfeld

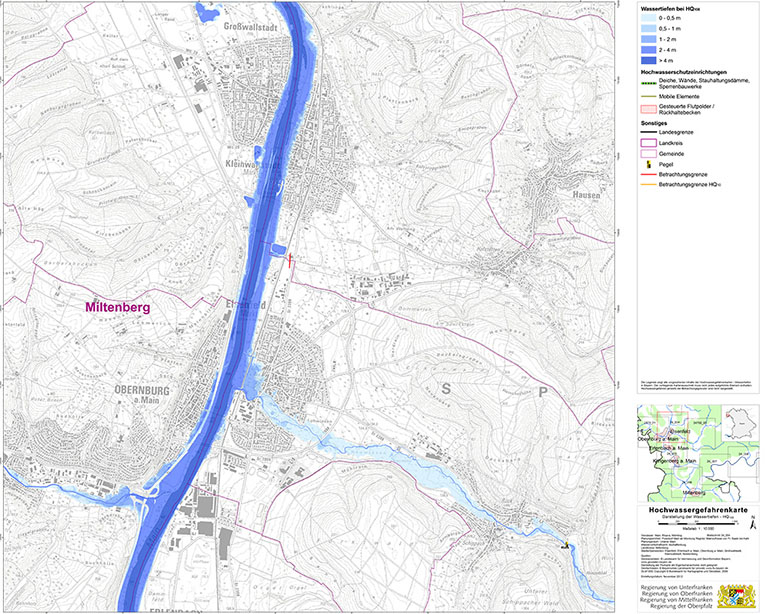

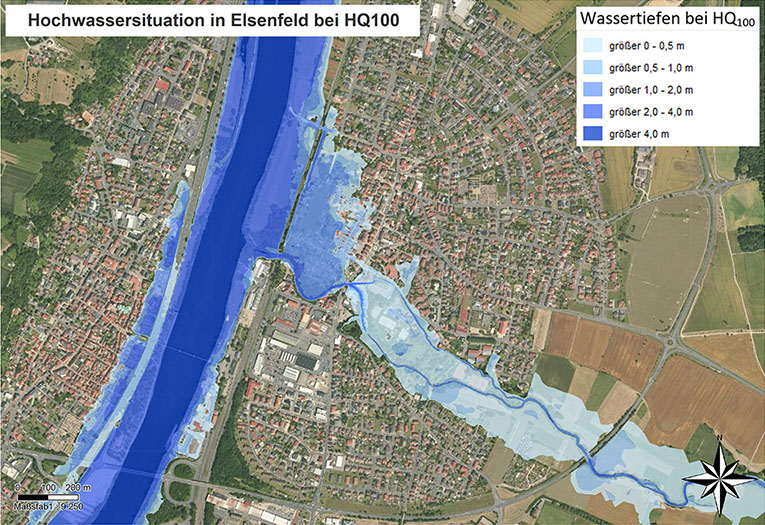

Die Marktgemeinde Elsenfeld liegt mit rund 8.900 Einwohnern im Nordwesten des Landkreises Miltenberg. Aufgrund der unmittelbaren Lage zum Mündungsbereich der Elsava in den Main können durch Hochwasserereignisse große Schäden entstehen. Zur Darstellung der Hochwassersituation an Gewässern erstellt die Wasserwirtschaftsverwaltung bayernweit Hochwassergefahren- und Risikokarten. Diese informieren darüber, welche Flächen durch Hochwasser gefährdet sind und stellen die jeweilige Betroffenheit dar.

Die Hochwassergefahrenkarte für Elsenfeld zeigt, dass bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis große Teile des Ortskerns (ca. 7,26 ha) überflutet werden und folglich private Wohnbebauungen, Gewerbebetriebe, öffentliche Bauten und die Infrastruktur (wie Brücken und Straßen) durch Hochwasser betroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit ein derartiges Hochwasserereignis zu erleben, liegt bezogen auf ein Menschenleben von 80 Jahren bei 55 Prozent.

Im Rahmen einer Basisstudie hat das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg anhand der Betroffenheit (Anzahl der Bebauungen und Nutzungsarten) eine Schadenssumme von ca. 20 Millionen Euro ermittelt und erste Überlegungen zur Herstellung eines Hochwasserschutzes zusammengefasst. Im Jahr 2011 stellte das Wasserwirtschaftsamt die Basisstudie dem Marktgemeinderat Elsenfeld vor. Dieser hat sich einstimmig für die Weiterverfolgung des Themas und die Erstellung einer Vorentwurfsplanung entschieden, die im Jahr 2014 an das Büro CDM Smith vergeben wurde.

Aktueller Planungsstand

Um künftig die Bewohner, das betroffene Gewerbe und den Altort von Elsenfeld vor Hochwasser des Mains und der Elsava zu schützen, untersucht das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg in Zusammenarbeit mit dem Büro CDM Smith verschiedene Hochwasserschutzvarianten. Dabei sind alle bisherigen Pläne in enger und intensiver Abstimmung mit dem Markt Elsenfeld erfolgt, um die bestmögliche Lösung sowohl unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten als auch aufgrund technischer und wirtschaftlicher Kriterien zu finden.

Um künftig die Bewohner, das betroffene Gewerbe und den Altort von Elsenfeld vor Hochwasser des Mains und der Elsava zu schützen, untersucht das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg in Zusammenarbeit mit dem Büro CDM Smith verschiedene Hochwasserschutzvarianten. Dabei sind alle bisherigen Pläne in enger und intensiver Abstimmung mit dem Markt Elsenfeld erfolgt, um die bestmögliche Lösung sowohl unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten als auch aufgrund technischer und wirtschaftlicher Kriterien zu finden.

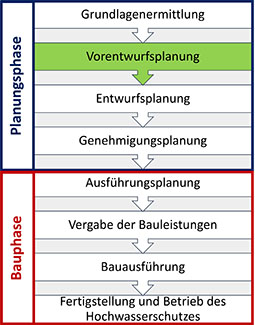

In der derzeitigen Vorentwurfsplanung geht es in erster Linie um die Ermittlung einer Vorzugsvariante. Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort können und sollen in diese Entscheidung miteinfließen. Nach Festlegung einer Vorzugsvariante wird diese in der darauf folgenden Entwurfsplanung detailliert ausgearbeitet. Auch in diesem Planungsschritt ist die Mitwirkung des Marktes Elsenfeld gefragt, insbesondere bei der Gestaltung und Einbindung des Hochwasserschutzes in das Ortsbild. Nach detaillierter Ausarbeitung wird beim Landratsamt Miltenberg ein Planfeststellungsverfahren (Genehmigungsplanung) eingeleitet, um Baurecht für den Hochwasserschutz zu erlangen. Erst mit einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss kann mit der Ausführungsplanung und der Vergabe der Bauleistungen begonnen werden.

Variantenuntersuchung

In Bayern werden Hochwasserschutzanlagen (wie Deiche, Mauern, Rückhaltebecken) für einen Hochwasserabfluss, welcher statistisch gesehen einmal in 100 Jahren (HQ100) eintritt, bemessen. Zusätzlich wird ein Sicherheitsfaktor von 15 Prozent aufgeschlagen, um Auswirkungen des Klimawandels bereits heute zu berücksichtigen. Das Bemessungshochwasser des Mains liegt bei 2.760 m³/s (HQ100+15%) und das der Elsava beträgt 46 m³/s (HQ100+15%).

Grundsätzlich können für einen Hochwasserschutz von Siedlungen drei Maßnahmen zum Einsatz kommen:

• Rückhaltemaßnahmen (wie Hochwasserrückhaltebecken, die das Hochwasser im Vorfeld einer Siedlung zurückhalten).

• Rückhaltemaßnahmen (wie Hochwasserrückhaltebecken, die das Hochwasser im Vorfeld einer Siedlung zurückhalten).

• Innerörtlicher Ausbau (Deiche und Hochwasserschutzmauern innerhalb einer Siedlung, um den Hochwasserabfluss schadlos durchzuleiten)

• Innerörtlicher Ausbau (Deiche und Hochwasserschutzmauern innerhalb einer Siedlung, um den Hochwasserabfluss schadlos durchzuleiten)

• Umleitungsmaßnahmen (wie Flutmulden, die das Hochwasser an einer Siedlung vorbeileiten)

• Umleitungsmaßnahmen (wie Flutmulden, die das Hochwasser an einer Siedlung vorbeileiten)

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sind sowohl Umleitungs- als auch Rückhaltemaßnahmen für einen Hochwasserschutz des Marktes Elsenfeld nicht wirtschaftlich umsetzbar. Ein Rückhalt, insbesondere naturnah hergestellt, ist gerade bei kleinen Gewässern eine sinnvolle ergänzende Maßnahme. Im Fall der Elsava und des Mains jedoch nicht ausreichend möglich um vor einem 100-jährlichen Hochwasserabfluss (HQ100) zu schützen. Zum Beispiel wäre für einen effektiven Rückhalt eines HQ100 der Elsava ein Hochwasserrückhalteraum mit einem Volumen von ca. 1,5 - 2,0 Millionen Kubikmeter im Elsavatal notwendig.

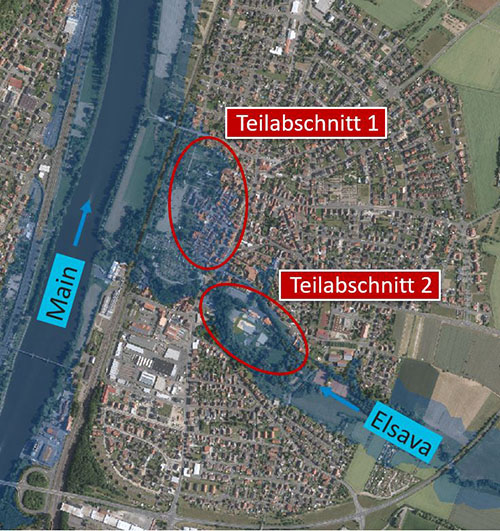

Aus diesen Gründen wurde in der weiteren Variantenuntersuchung verstärkt der innerörtliche Ausbau und somit der Einsatz von Hochwasserschutzmauern bzw. Deichen betrachtet. Der Hochwasserschutz in Elsenfeld setzt sich aus zwei Teilabschnitten zusammen:

- Teilabschnitt 1: Main zwischen Elsavamündung und Knabenweg

- Teilabschnitt 2: Elsava im Bereich des Elsavaparks

Die beiden Teilabschnitte der Maßnahme

Nur über eine gemeinsame Betrachtung von Main und Elsava kann die angestrebte Schutzwirkung erzielt werden. Im Rahmen der Vorentwurfsplanung wurden eine Variante am Main und drei mögliche Varianten an der Elsava erarbeitet.

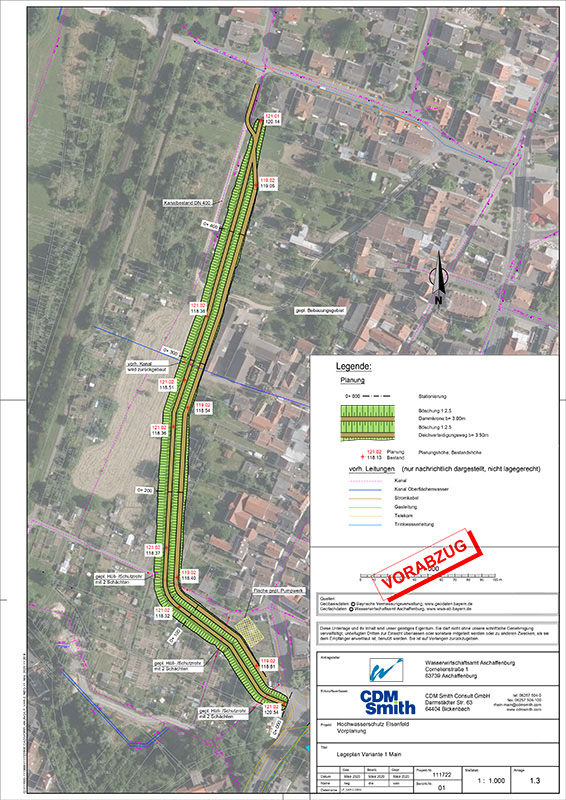

Variante am Main

Um den Ortsbereich vor Main-Hochwasser zu schützen, bietet sich aus wirtschaftlichen und bautechnischen Gründen insbesondere ein Deich an. Dieser besteht aus unterschiedlichen Erdmaterialien, um einerseits ein Durchsickern von Wasser zu verhindern und andererseits dem Wasserdruck standzuhalten. Die vorgeschlagene Deichtrasse verläuft von der Brücke „Marienstraße“ bis zu den Bebauungen am Knabenweg. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bleibt somit der Retentionsraum im Mainvorland bestmöglich erhalten. Auch die vorgeschlagene gestreckte Bauweise des Deiches bietet wirtschaftliche und bautechnische Vorteile und stellt die kürzest mögliche Schutzlinie für den Ortsbereich dar.

Lageplan des Deiches

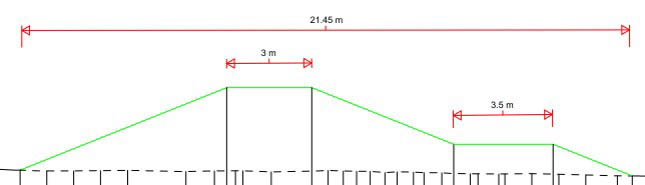

Querschnitt des Deiches an einber hohen Stelle

Technische Daten zum Deich:

Maximale Höhe: 3,00 m (höchste Stelle im südl. Deichbereich)

Gesamtlänge: ca. 530 m

Maximale Breite: ca. 25 m

Deichkronenbreite: 3,00 m

Bermenbreite: 3,50 m

Technische Daten zum Pumpwerk:

Notwendige Pumpleistung: ca. 3 m³/s

Mögliche Varianten an der Elsava:

Variante 1: Hochwasserschutzmauer durch den Elsavapark

Variante 1

Eine mögliche Variante für den Hochwasserschutz im Bereich der Elsava ist eine Hochwasserschutzmauer im Norden des Elsavaparks. Um den Elsavapark weiterhin uneingeschränkt nutzen zu können, bleibt der Zugang zum Park mittels Rampen und die Zufahrt über ein Fluttor im Bereich des Fußball- und Basketballplatzes erhalten. Die Hochwasserschutzmauer weist eine maximale Höhe von 1,50 m und eine Gesamtlänge von 460 m auf.

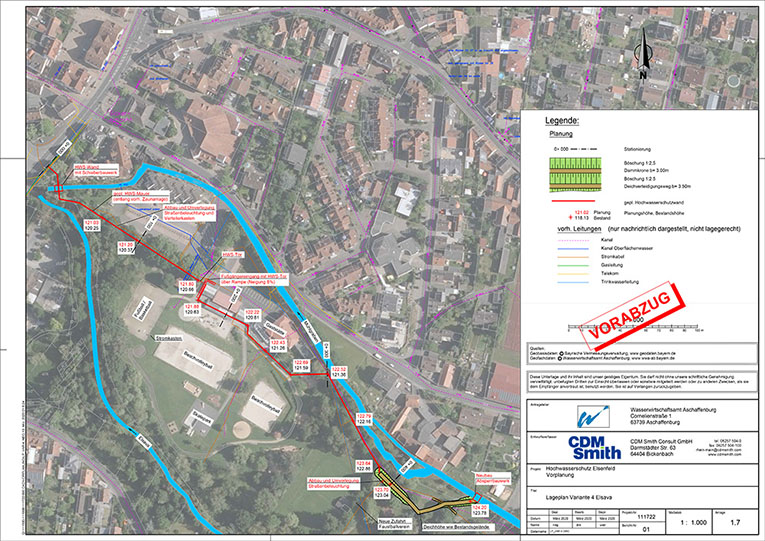

Variante 2: Hochwasserschutzmauer entlang des Mühlgrabens

Variante 2

In der Variante 2 ist geplant, den Trassenverlauf der Hochwasserschutzmauer direkt am Mühlgraben entlang zu führen. Der Retentionsraum der Elsava wird somit bestmöglich erhalten. In dieser Variante kreuzt die Trasse den Parkplatz am Elsavapark. Die Zufahrt zum Parkplatz kann im Hochwasserfall über ein Schutztor geschlossen werden. Die Hochwasserschutzmauer weist ebenfalls eine maximale Höhe von 1,50 m und eine Gesamtlänge von 460 m auf. Aufgrund der aufwendigen Trassenführung ist dies die teuerste Variante.

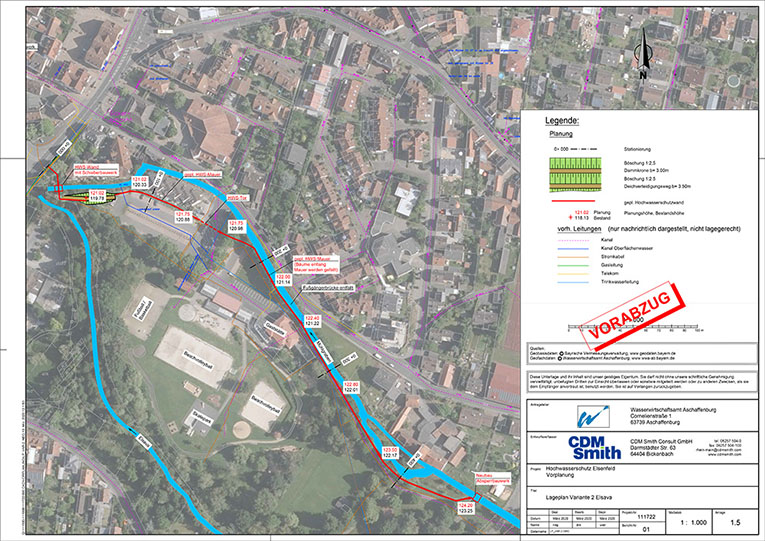

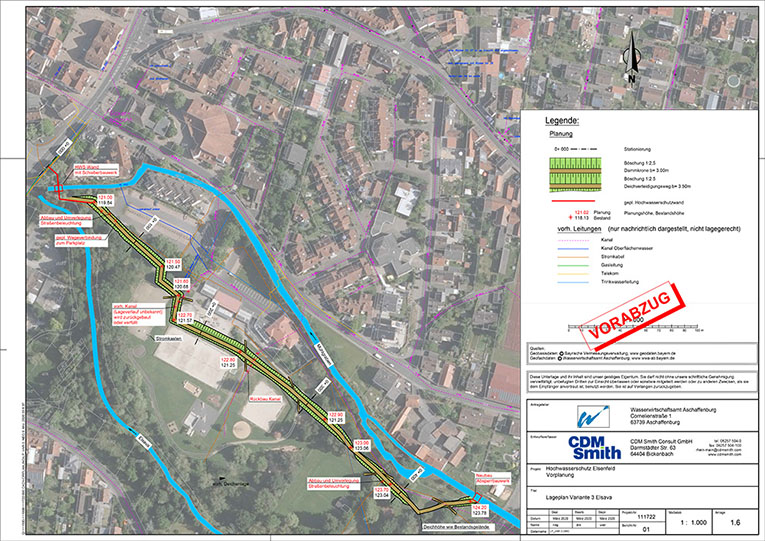

Variante3: Deich durch den Elsavapark

Variante 3

Alternativ kann der Hochwasserschutz auch über Deiche realisiert werden. Ähnlich zum Trassenverlauf der Variante 1 können an Stelle der Hochwasserschutzmauern auch Deiche angelegt werden. Auch bei dieser Variante bleibt der Zugang und die Nutzung des Elsavaparks weiterhin uneingeschränkt möglich. Der Deich weist aufgrund anderer Bemessungsanforderungen (größeres Freibord) eine maximale Höhe von 1,80 m und ebenfalls eine Gesamtlänge von 460 m auf.

Kosten und Finanzierung

Die Ausbaupflicht an Gewässern 1. und 2. Ordnung (wie Hochwasserschutzvorhaben) liegt nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beim Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Der Freistaat Bayern kann als Ausbauverpflichteter jedoch von den „Vorteilsziehenden“ einen Beitrag erheben. Der Beitrag des Marktes Elsenfeld beträgt 35 Prozent der Gesamtkosten.

Nach aktueller Kostenschätzung liegt die Gesamtsumme des Hochwasserschutzvorhabens bei ca. 8,0 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern trägt folglich 5,2 Millionen Euro (65 Prozent) und der Beteiligtenbeitrag des Marktes Elsenfeld liegt bei 2,8 Millionen Euro (35 Prozent).

Um den Beteiligtenbeitrag weiter zu senken, ist die Einbringung von sogenannten „unbaren Leistungen“ möglich. Dabei werden die zukünftigen Leistungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage durch den Markt Elsenfeld (Begehungen, Mahd, Beseitigung von Schäden, etc.) kapitalisiert und der Kommune bereits zum Zeitpunkt der Übernahme der Hochwasserschutzanlage gutgeschrieben. Darüber hinaus kann eine Kommune auch die Reinvestition für Bauwerke übernehmen. Diese zukünftigen Kosten werden ebenfalls kapitalisiert und von den Barbeiträgen der Kommune abgezogen. Die Höhe dieser unbaren Leistungen wird erstmals nach Vorliegen der Entwurfsplanung auf Grundlage der Kostenberechnung ermittelt.

FAQ

Im Landesentwicklungsprogramm des Freistaat Bayerns steht der Grundsatz, dass die Risiken durch Hochwasser soweit als möglich verringert werden sollen. Hierzu sollen

- Die natürlichen Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert

- Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie

- Siedlungen vor einem hundertjährigen Hochwasser geschützt werden.

Die Schaffung und Reaktivierung natürlicher Speicher- und Rückhalteräume wird dort, wo es sinnvoll und möglich ist angestrebt und verwirklicht. Dies reicht häufig allein für den Hochwasserschutz von bestehenden Siedlungsgebieten nicht aus. Es sind deshalb zusätzliche technische Maßnahme, wie Deiche und Mauern erforderlich, die vor einem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwartenden Hochwasser schützen. Dabei werden land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in der Regel nicht hochwassergeschützt

Im Folgenden sind häufig gestellte Frage zu den Planungen HWS Elsenfeld zusammengestellt.

FAQ - häufig gestellte Fragen

WARUM WIRD EIN HOCHWASSERSCHUTZ FÜR ELSENFELD GEPLANT?

Ziel der Wasserwirtschaftsverwaltung ist es, den Hochwasserschutz für besiedelte Gebiete in Bayern im Sinne des integralen Hochwasserrisikomanagements weiter zu verbessern. Als Grundlage dienen ermittelten Hochwassergefahren- und Risikokarten sowie die ermittelten und festgesetzten Überschwemmungsgebiete. Elsenfeld liegt im Mündungsbereich der Elsava in den Main und ist demnach gleichermaßen durch Hochwässer beider Gewässer betroffen. Eine Gefährdung durch Mainhochwasser ist für den bebauten Ortsbereich bereits bei Abflüssen ab einem 10- bis 20-jährlichen Hochwasserereignis gegeben. Bei einem 100-jährlichen Ereignis reicht das Überschwemmungsgebiet bis in den Ortskern hinein. Ähnliches gilt für die Elsava. Durch die geplanten Maßnahmen kann ein wirkungsvoller Schutz für den Siedlungsbereich vor Überschwemmungen hergestellt werden.

AUF WELCHES HOCHWASSEREREIGNIS WIRD DER HOCHWASSERSCHUTZ AUSGELEGT?

Die Bauwerke für den Hochwasserschutz können keinen unbegrenzten Schutz gewährleisten. Aus wasserwirtschaftlichen und ökologischen, nicht zuletzt aber auch aus technischen und wirtschaftlichen Gründen werden sie auf Bemessungsabflüsse bzw. -wasserstände ausgelegt. Für bebaute Flächen entspricht dieser sogenannte Ausbau- oder Schutzgrad gemäß rechtlichen Konventionen in der Regel einem in einhundert Jahren statistisch einmal erreichten bzw. übertroffenen Hochwasserereignis (HQ100). Dass diese Bemessungsereignisse faktisch jederzeit erreicht und überschritten werden können, haben die letzten Hochwasserereignisse an Donau oder Elbe eindrucksvoll bewiesen.

Der Freistaat Bayern hat sich darüber hinaus entschlossen, seine Planungen auf die erwarteten Änderungen in Bezug auf den Klimawandel anzupassen. Demnach werden die neu zu errichtenden Schutzsysteme auf ein Hochwasserereignis, welches statistisch gesehen einmal in 100 Jahren vorkommt dimensioniert plus einem „Klimazuschlag“ von 15 % auf den zugrunde gelegten Abfluss.

Im Fall von Elsenfeld muss darüber hinaus die Kombination der beiden Gewässer Main und Elsava im Mündungsbereich der Elsava berücksichtigt werden. Für den Fall eines Hochwassers am Main durch ein lang anhaltendes, großflächiges Niederschlagsereignis besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Elsava Hochwasser führt. Die zu schützenden Flächen sind das Ergebnis einer Überlagerung von Berechnungsergebnissen, bei denen einmal ein HQ100+15% für den Main und einmal ein HQ100+15% für die Elsava berechnet wurden.

WER IST VORHABENSTRÄGER DER MASSNAHME?

Vorhabensträger der Hochwasserschutzmaßnahme ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Bei der Umsetzung der Maßnahme ist der Markt Elsenfeld jedoch sowohl finanziell als auch später durch die Übernahme der Unterhaltung und des Betriebs der Anlage direkt beteiligt. Eine Umsetzung ist demnach nur gemeinsam durch Freistaat und Kommune möglich.

IN WELCHER FORM FAND BISLANG EINE BETEILIGUNG STATT?

Die ersten Überlegungen zur Umsetzung eines Hochwasserschutzes für den Markt Elsenfeld wurden dem Marktgemeinderat im Jahr 2011 vorgestellt. Dieser hat sich einstimmig für die Weiterverfolgung des Themas und die Erstellung einer Vorentwurfsplanung entschieden. 2014 wurde dann der Auftrag zur Erstellung der Vorentwurfsplanung an das Büro CDM Smith vergeben.

SOLL DURCH DEN HOCHWASSERSCHUTZ BAULAND GESCHAFFEN WERDEN?

Nein. Aufgabe der Wasserwirtschaftsverwaltung ist es, bestehende Siedlungsbereiche vor Hochwassergefahren zu schützen – überall dort, wo das Wohl der Allgemeinheit es erfordert – und natürliche Retentionsräume zu erhalten. Es gibt jedoch technische und wirtschaftliche Vorgaben, die bei der Planung zu berücksichtigen sind und im Fall von Elsenfeld dazu führen, dass in geringem Umfang neue, vor Hochwasser geschützte Flächen entstehen. Die Entscheidung über eine zukünftige Nutzung bzw. mögliche Überplanung dieser Flächen nach Umsetzung des Hochwasserschutzes obliegt allein der Kommune und ist nicht Gegenstand der Hochwasserschutzplanung.

WIE SIEHT DIE FINANZIERUNG DES VORHANENS AUS?

Der Freistaat Bayern trägt als Ausbauverpflichteter zunächst die Kosten für die Maßnahme, kann jedoch von den „Vorteilsziehenden“ Beiträge verlangen. Die Beiträge betragen derzeit 35% der Gesamtkosten. In der Praxis übernimmt die Kommune vereinfachend für die Vielzahl der Betroffenen diese Beiträge.

Die Beiträge der Kommune reduzieren sich weiter durch die Einbringung von sogenannten „unbaren Leistungen“. Dabei werden die zukünftigen Leistungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Anlage durch den Markt Elsenfeld (Begehungen, Mahd, Beseitigung von Schäden, etc.) kapitalisiert und der Kommune bereits zum Zeitpunkt der Übernahme der Anlage gutgeschrieben. Darüber hinaus kann die Kommune auch die Reinvestition für Bauwerke nach Beendigung der Lebensdauer übernehmen. Diese zukünftigen Kosten werden ebenfalls kapitalisiert und von den Barbeiträgen der Kommune abgezogen. Die Höhe dieser unbaren Leistungen wird erstmals nach Vorliegen der Entwurfsplanung auf Grundlage der Kostenberechnung ermittelt.

WIE ERGEBEN SICH DIE GESCHÄTZTEN KOSTEN UND WIE BELASTBAR SIND DIESE?

Sowohl die vorliegende Kostenschätzung für die unterschiedlichen Planungsvarianten, als auch die Kostenberechnung im nächsten Planungsschritt, beruhen auf aktuellen Baupreistabellen. Mit fortschreitender Planung werden sowohl die vorgesehenen Maßnahmen als auch die Kostenermittlung konkretisiert.

ENTSTEHEN DURCH DIE UMSETZUNG DER MASSNAHME NEUE GEFAHREN?

Zunächst dient die Maßnahme dem Schutz der von Hochwasser betroffenen Siedlungsbereiche. Der Hochwasserschutz ist eine technische Anlage, die dauerhaft überwacht, unterhalten und Instand gehalten werden muss. Dies stellt die dauerhafte Funktionstüchtigkeit für den Hochwasserfall sicher. Auch der Überlastfall (ein Hochwasserereignis, welches größer als der Schutzgrad ist) wird bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt, um ein plötzliches Versagen z.B. des Deichs und die Gefährdung von Menschenleben zu verhindern.

Durch den Bau des Hochwasserschutzes dürfen auch keine nachteiligen Veränderungen für Dritte entstehen. Das heißt, zum einen dürfen keine neuen Betroffenheiten entstehen, zum anderen darf sich der Hochwasserabfluss im Bereich von nicht geschützten Gebäuden nicht nachteilig verändern. Die entsprechenden Nachweise müssen im Genehmigungsverfahren erbracht werden. Hier können sich auch betroffene oder besorgte Bürger nochmals beteiligen und mögliche Einwände vorbringen.

GIBT ES AUSSER DEN DARGESTELLTEN VARIANTEN WEITERE MÖGLICHKEITEN EINEN HOCHWASSERSCHUTZ FÜR ELSENFELD UMZUSETZEN?

Im derzeitigen Planungsstadium geht es insbesondere um die Wahl des Trassenverlaufs und des Schutzsystems (Mauer, Deich). Es gibt im anschließenden Planungsverlauf weiterhin die Möglichkeit Änderungen und Ergänzungen in den Planungsprozess einzubringen.

Die in den Plänen dargestellten Trassenverläufe haben sich durch intensive Abstimmungsprozesse zwischen dem Markt Elsenfeld und verschiedenen beteiligten Fachbehörden ergeben. Dabei sind sowohl die örtlichen Verhältnisse als auch technische und wirtschaftliche Kriterien in die Entscheidungsprozesse mit eingeflossen.

KANN DER HOCHWASSERSCHUTZ AUCH DURCH RÜCKHALTEMASSNAHMEN HERGESTELLT WERDEN?

Grundsätzlich verfolgt der Freistaat Bayern die Umsetzung einer nachhaltigen Hochwasserschutzstrategie aus drei verschiedenen Handlungsfeldern. Dazu gehören die Schaffung natürlicher Rückhalteräume, die Umsetzung von technischen Hochwasserschutzmaßnahmen und die Hochwasservorsorge.

Die Schaffung oder Reaktivierung von natürlichen Speicher- und Rückhaltemöglichkeiten an Gewässern reicht allein nicht aus, um den Schutz vor einem 100-jährlichem Hochwasserereignis für Elsenfeld sicherzustellen. Daher sind zusätzliche Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes notwendig. Zum technischen Hochwasserschutz zählen neben Mauern und Deichen auch technische Rückhaltemaßnahmen wie Flutpolder, Flutmulden, Rückhaltebecken oder Talsperren.

Insbesondere an kleineren Gewässern ist der Rückhalt eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, Hochwasser zurückzuhalten und Schäden zu reduzieren. An den größeren Gewässern wie dem Main jedoch ist die Umsetzung von Rückhaltemaßnahmen zum Hochwasserschutz von Kommunen nicht zielführend. Gesteuerte Flutpolder werden lediglich zur Reduzierung von Hochwasserspitzen wirkungsvoll eingesetzt und ergänzen bestehende Schutzsysteme über ein HQ100 hinaus.

In Elsenfeld ist daher eine Maßnahme aus Deichen, Mauern und Absperrbauwerke am wirkungsvollsten, um einen Schutz vor einem HQ100 sicherzustellen. Rückhaltebecken im Einzugsgebiet der Elsava reichen für einen kompletten Schutz von Elsenfeld nicht aus, da die größte Betroffenheit hauptsächlich durch den Main ausgeht.

KÖNNEN DIE BETROFFENEN GEBÄUDE AUCH DURCH EINZELMASSNAHMEN GESCHÜTZT WERDEN?

Bei Einzelmaßnahmen an betroffenen Gebäuden oder Infrastrukturanlagen spricht man von Objektschutzmaßnahmen. Diese sind durch Umbaumaßnahmen an Gebäuden in vielen Fällen möglich. Dabei sind die vorhandene Bausubstanz, die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer und die vorhandene Vorwarnzeit bei einem Hochwasserereignis maßgebende Kriterien. Neben dem Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser (Abdichtungen), müssen die Gebäude auch vor eindringendem Kanalisationswasser (Rückstau), Auftrieb, eindringendem Grundwasser geschützt werden und Gefahren durch Heizung, Elektroinstallationen und Heizöltanks berücksichtigt werden. Maßnahmen zum Objektschutz sind Aufgabe des Eigentümers. Staatliche Zuschüsse von Seiten der Wasserwirtschaft gibt es hierzu nicht.

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes für die gesamte betroffene Siedlungsfläche birgt neben dem Schutz der Einzelgebäude weitere Vorteile wie den Schutz von Infrastrukturmaßnahmen, bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für geschützte Flächen und die Aufwertung des gesamten Areals. Diese positiven Effekte lassen sich im Vorfeld jedoch nur schwer beziffern.

Neben einem Objektschutz sind auch Maßnahmen zur Vorsorge denkbar wie die Umnutzung gefährdeter Räume oder ein ausreichender Versicherungsschutz. In wie fern der Abschluss einer Elementarversicherung möglich ist und wie hoch die Beiträge sind, sind im Einzelnen bei den Versicherungsgesellschaften zu erfragen.

Nähere Informationen zu hochwasserangepasstem Bauen finden sie hier.

WIRD DER VERLOREN GEHENDE RETENTIONSRAUM AUSGEGLICHEN?

Grundsätzlich wird bereits in der Planungsphase versucht, den Retentionsraumverlust durch die Maßnahme so gering wie möglich zu halten. Allerdings lässt es sich kaum verhindern, dass Retentionsraum durch die Inanspruchnahme von natürlichen Rückhalteflächen Flächen für den Deichbau in Anspruch genommen wird.

Das verlorengehende Retentionsraumvolumen für ein 100-jährliches Hochwasserereignis wird nach Abschluss der Planungen bilanziert und an geeigneter Stelle volumengleich und funktionsgleich ausgeglichen. Der Ausgleich soll dabei möglichst ortsnah erfolgen, um die Auswirkungen im Umfeld der Maßnahme möglichst gering zu halten. Mögliche Flächen sind in der Vorentwurfsplanung bereits aufgezeigt und scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand auch geeignet zu sein.

WAS PASSIERT BEI EINEM REGENEREIGNIS, WENN DAS SCHUTZSYSTEM HERGESTELLT IST?

Im Hochwasserfall werden die Kanalverbindungen zur Entlastung des Kanalsystems bei Regenwetter ins Gewässer zu gemacht. Dies dient dazu, dass das Hochwasser nicht durch die Kanalverbindung in den geschützten Bereich eindringen kann. Damit es durch das anfallende Regenwasser im Siedlungsbereich nicht zu Überschwemmungen von Grundstücken und Straßen kommt, wird am Tiefpunkt der Entwässerung ein Pumpwerk angeordnet. Dieses pumpt das Regenwasser gegen den Wasserdruck des Hochwassers in das Gewässer.

VERÄNDERT DER DEICH DEN GRUNDWASSERSPIEGEL?

Der Grundwasserspiegel steigt bei jedem größeren Hochwasserereignis an, da kein ungestörter Abfluss in den Vorfluter Main oder die Elsava mehr möglich ist und sich der Grundwasserstrom aus dem Binnenland aufstaut. Dies geschieht auch ohne einen vorhandenen Hochwasserschutz. Durch die Umsetzung des Hochwasserschutzes darf sich der IST-Zustand für Anwohner jedoch nicht verschlechtern. Durch Anordnung von Drainageleitungen entlang des Deichs und einem Pumpwerk soll sichergestellt werden, dass es zu keiner Verschlechterung der Grundwassersituation für Dritte kommt.

Weiterhin wird nach Umsetzung des Hochwasserschutzes verhindert, dass durch vorhandene Entlastungsbauwerke und Entwässerungsleitungen der Hochwasser geschützte Bereich bei einem Ereignis geflutet wird. Vorhandene Verbindungen durch die Schutzlinie, die nicht druckdicht ausgebildet sind, werden zurückgebaut oder mit Absperrbauwerken versehen. Das Wasser, das sich in Drainagen und Abwasserkanälen sammelt, wird gegen den anstehenden Wasserdruck im Hochwasserfall ins Gewässer gepumpt.